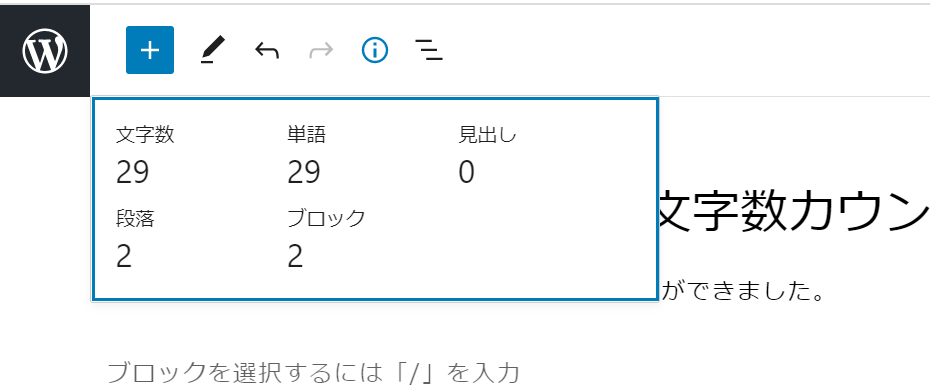

文字数のカウントは編集画面から簡単にすることができました。

「i」のマークをクリックすると現れます。簡単でしたね。

「WP Word Count」というプラグインを入れると、文字の平均値とかも見れるようになるので入れてみるといいかもしれません。

http://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htm

個人的には上記のサイトをよくつかいます。

文字数の計測に迷ったときはぜひこちらを試してみてください。

文字数のカウントは編集画面から簡単にすることができました。

「i」のマークをクリックすると現れます。簡単でしたね。

「WP Word Count」というプラグインを入れると、文字の平均値とかも見れるようになるので入れてみるといいかもしれません。

http://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htm

個人的には上記のサイトをよくつかいます。

文字数の計測に迷ったときはぜひこちらを試してみてください。

3か月間毎日ブログ更新をしてみます。

英語を聞き取れるようになりたいとはいつも思っていたのですが、あんまり耳がなれません。

英語の映画をそのまま聞き取れたら、英語のゲームをそのまま出来たら、本も原文のまま読めたら・・・。

そういった欲望はたくさんあるのですよね。

でも、なかなかそうはいきません。

きっと訓練が必要なのだと思います。

この動画耳だけで聞いてみてもぜんぜんわかりません。

また、単語もわからない部分がありました。

しばらく暇なときにこの動画を聞き流してみようかなと思います。

この動画は、中学英語だけで構成されているのがいいです。

自分の単語力の低さと、英語発音に慣れてないことが身をもって体感できます。

自分の根本の欲求として「安い道具でめっちゃ稼ぐ」というのにすごくあこがれがあります。

弘法筆を選ばず、というやつです。

実際に、スマホだけで仕事している社長

ポメラ(文字だけが打てる最新のワープロみたいなもの)だけで小説を書いている作家

そんなのにめっちゃ憧れがあります。

フリーランスをやっていたときはほぼ一番安いmacbookairで年収のほぼすべてを稼いでいました。

(とはいっても会社員の平均年収以下の雑魚でしたけどね)

それでも、15万そこらのパソコンが何百万か生むのは快感でした。

また、その快感を味わいたい!ということがあってPCを買いました!

一万円以下のちょっと古めのPCです。

使い物にならないようなPCはさすがに使いたくないのですが、今回手に入れたものはすごく気にいってます。

そのパソコンについては、以下の記事に書いてあります。

・持ち運びやすいサイズ

・打ちやすいキーボード

・中古だがバッテリーが持つ

・windows11がインストールされているのでまだまだ戦える

・wordpressやwordがしっかりきびきび動作する

・ペンがついているので絵や図もかけちゃう

新品でこれらを満たすPCはかなりの値段がするはずです。

まじであなばのPCでめちゃきにいっています。

このPCの行く末を生かすも殺すも自分次第。

とにかくこのPCを相棒として頑張っていきたいと思っています。

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

今年の目標ですが、こんどこそブログをしっかりやることです。

やっぱり不労所得ほしいなぁ、と思うところがありブログでしっかりと収入を得ることにチャレンジしてみたいと思います。

そのためにいくつか考えなければいけないことがあります。

自分が周りに与えられる価値は一体何なのかそれを見つめなおす必要があります。

また、「なりふり構わずやってみる」ことを実践してみたいと思います。

いままでは、自分にどこかブレーキをかけていたような気がしています。

ここ最近は結婚、引っ越し、コロナなどいろいろなことがあって気もそぞろでこういった「自分がやりたいこと・すべきこと」に向き合えていなかった気がします。

先日「非常識な成功法則」(神田昌典著)をよみました。

啓発本では結構有名なのだそうですが、この本は読んだことがありませんでした。

自分のやりたくないこと、やりたいことをはっきりさせること。

人生の目標とミッションを持つこと。

それを定期的に見直して実践するマインドを持つこと。

自分にブレーキをかけてはいけない、自分のなろうとした自分にしかなれない、ということを学びました。

まったくそのとおりです。

自分の実力的には、年収1000万円のプログラマーになることもできるかもしれない。

会社の中で出世して、満足な肩書を得て、組織の中で重要ポストに就くこともできたかもしれない。

自分の思い上がりかもしれないけれど、それって正直自分のやりたいことではないし、思い返してみればまったくそこを目指してやっていなかったのです。

人間なろうとしたものにしかなれないようです。

そんなところよりは、自由が大事だし、組織の中でそんなに責任を感じたくないというのが本音です。

自分の幸福は会社ではなく、普段の生活や家庭にあります。

そう考えると、自分の幸福は不労所得を得て、極力働かずに生きていくしかありません。

あんまり働かないために、この一年は死ぬほど働いてみることにチャレンジしてみようかなと考えています。

自分を見つめなおしてみたところ、結局のところあまり人生に成し遂げたいなぁと思うことはありませんでした。

半面、やりたくないことはたくさんあります。

基本的には働きたくなかったり、できるだけ家にいたかったりとかわりと後ろ向きな「やりたいこと」がいっぱいあります。

それってあんまりいいことじゃないのかな、とは思ってしまうのですが今年はこれを直視します。

やりたくないことをやらないで済むために邁進すると誓いました。

そういう衝動でうまくいってるひとも、いろんな書籍をみるといっぱいいるのでそれでもいいのかな、と思う今日この頃です。(phaさんとかね)

超個人的な欲望ではあるのですが、その思いは自分の周りにも当てはまります。

身の回りのひとにも、不幸な就職はしてほしくないし、無駄なストレスを感じてほしくないし、お金に関して非自由は感じてほしくないと重いっています。

なので、目標を「ストレスフリーで世界を満たす」としました。

いまはこれについてぼんやりとしたビジョンしかないのだけれど、それに合わせてこのブログや自分の活動も変わっていくのだと思います。

そんな一年にしたい!

いまは情報収集&実践のターンだとおもってます。

思いついたことの仮設立案と検証を行います。

いま、「自分は文章をいっぱい量産できるようになりたい」と考えています。

文章をテキストで作ることもいいのですが、youtuberの人はしゃべることで言葉のコンテンツを量産できているように感じます。

いまは音声入力も発達しているので、しゃべればそれをブログや書籍に変換することもたやすいですからね。

結局のところ、今お金持ちになるには文章をたくさん生産したもの勝ちなのではないかと考えました。

おしゃべりが上手で、いっぱいしゃべれる人はとても有利な世の中になっていると思います。

なので、しばらくの間「おしゃべり」について考えたいと思います。

別にしゃべれなくても、脳内でおしゃべりで、それをキーボードでテキストにできるというだけでもいいです。

脳内おしゃべりな人を目指して、いろいろ書籍などをあたってみようと考えています。

そんなところで、本年もよろしくお願いします。

ドラム式洗濯機の素晴らしさを語るドラム式洗濯機って本当に素晴らしいですよね。

でも使ってない人にはなかなか伝わりません。

なぜそれが伝わらないのか。結局のところドラム式洗濯機の良さは使ってみないとわかりません。

使うまでは今の洗濯機で充分と思ってしまいがちなのです。そしてデメリットもありますから、そのデメリットを理由にして導入しない理由にしてしまうのです。

古い世代ほど、導入したがりません。

なぜなら、新しい技術に関する抵抗感が多くなかなか踏み切らないからです。

洗濯物を干さないなんて怠惰だ!

そこを省略したら人間がダメになってしまう!とか思っています。

しかし、河で洗濯板を使って選択をしていた時代もあるはず。

洗濯機を誰しも使っているように、そのうち誰しもがドラム式洗濯機を使う時代が来るでしょう。

そんな世代に新しい技術、便利な生活を教えてあげるというのはいいプレゼントになるのではないでしょうか。

親世代のほうがお金を持っていると思うので、製品のメリットとおすすめ機種を教えてあげるだけで十分ではないでしょうか。

まずこのメリットとデメリットを整理してみましょう。

ドラム式洗濯機を導入すると、乾燥の手間がいらなくなります。大分時間はほかのことに使えます。洗濯物を干す必要がなくなります。

そのため、天候にも左右されずとても良いです。

使ってみるとわかりますが、上記のメリットが果てしなくでかいです。

続いてデメリットです。まず導入にはかなりコストがかかります。

そして電気代の料金が増えます。

乾燥ができない衣類もありますので、注意が必要な場合もあります。

導入コストは、10~30万円ぐらいです。

注意点として、縦型より大きく重たいので注意です。

100キロ以上はあるので、一人での設置は難しいと心得ましょう。

ドラム式洗濯機のうまみは乾燥にあります。

安い機種にはまれに乾燥機能が付いていないものがあります。

勘違いして購入してしまわないように気を付けましょう。

ヒーター乾燥とヒートポンプ乾燥の種別があります。

ヒーター乾燥は熱で乾燥させるものです。

ヒートポンプはエアコンの除湿機能と同じ方法で乾燥させます。

ヒートポンプ式のほうが省エネで電気代が安いです。しかし、本体代は高い傾向にあります。

ヒーター式は本体代は安いですが、電気代は高くなります。

運用コストを気にする方はヒートポンプ式を選びましょう。

ヒーター式でも時短という効果の面では変わりないので導入コストを抑える戦略も悪い選択ではないと思います 。

ドラム式洗濯機はでかいです。

搬入できるか、設置場所はあるかが非常に重要になります。

電気屋さんで洗濯機売り場に行くと、各社が設置サイズをその場で確認できる小さな冊子を配布してます。

この冊子を持ち帰って現地で確認してみるのがよいと思います。

そもそもどのドラム式も置けない、というパターンもあり得ます。

洗濯容量と乾燥できる容量が違うので注意です。

オーバーした量を入れると全然乾きません。

乾燥容量3.5キロで2人ぐらしで回してますが、毎日選択する必要があります。

乾燥容量は生活に合わせて適したものを選びましょう。

| シャープ SHARP ドラム式洗濯乾燥機 ホワイト系 ES-S7F-WL [洗濯7.0kg /乾燥3.5kg /ヒーター乾燥 /左開き][ドラム式 洗濯機 7kg]【2111_rs】 価格:140640円(税込、送料別) (2021/12/30時点)楽天で購入 |

乾燥容量が少ないので一人暮らし向けです。

一人暮らしでも少し足りないくらいかも

| (標準設置料込)ドラム式洗濯機 パナソニック NA-LX127AL-W パナソニック 12.0kg ドラム式洗濯乾燥機【左開き】マットホワイト Panasonic LXシリーズ [NALX127ALW] 価格:327954円(税込、送料別) (2021/12/30時点)楽天で購入 |

ヒートポンプ式、マットな操作パネルがかわいいです。容量も十分。

またまた中古でPCを買ってみた。

ほぼ同じ構造のArrows Tab Q584がすごく良かったので、同じくらい快適だろうと買ってみたのだ。

ペン付きだし、さぞ快適に絵が描けるだろうと・・。

目論見は外れた。

そして最終的にWindows11にアップデートすることになった。

そこまでの顛末をここに記したい。

レビュー、windows11へのアップデート方法をそれぞれ書いているので、読みたいところまで飛ばしてください。

NECのタブレットPCはどうだったか。

2016年の機種とはいえ、本来は問題なく利用できるスペックを持っているはずの構成である。しかしながら、カクカクの動作で全く使い物にならなかったのである。

fireAlpacaを入れてみたものの、ペンポインターは遅延し線はガタガタになってしまった。

おそらくその理由は、デフォルトのテーマカスタマイズとNEC付属ソフトが多数インストール、動作していたことにある。マカフィーもインストールされていて重い重い。

windowsにはもともと優秀なアンチウイルスソフト、windowsディフェンダーが付属しているので別のソフトは必要ない。性能も悪く無駄に重いのだ。

さらに中古PC固有の問題だと思うが、windowsストアがなぜか利用できなかった。

wordmobileなどのソフトを使いたかったので全く残念であった。

上記の問題を解決するために、最新のwindows11をインストールすることにした。

こちらの機種は診断ではwindows11対応端末ではない。

CPUが対応しておらず、通常はインストールできない。

しかし、youtubeなどで非対応端末にもインストールすることは可能だという情報を知ったので試してみた。

ここからの情報はwindowsで推奨している行為ではない。

試す方は自己責任でお願いします。こちらに記載した情報も別のPCではできないかもしれません。保証しないのでご注意ください。

自分もしょせん、一万円以下で手に入れたおもちゃPCだし・・・という心もちでやってます。こういうリスクを持つのは楽しいですよね。

windows11をインストールするメリット

・最新のOSでデバイスの延命措置が図れる

・普通に軽くなり実用的に使えるようになる

作業前に

・windows10のプロダクトキーをメモる

・再セットアップディスクを作っておく

・各種バックアップを取っておく

・(できる人は)ドライバーをPC内から抜いておく

などしておいたほうがいいと思います。

自分は何もせず後悔しました。

簡単にいうと以下の問題が発生します。(しかも現行解消してるかよくわかりません)

・タッチパネルが動かなくなる

・デジタライザーが使えない

・画面明るさが変更できない。

・音量キーなどが動作しない

キーボードなかったら詰む問題が多いです。

インストールでは各種問題が発生するので、うまくいく保証はないです注意してください。

あと、こちらの作業中に再セットアップ領域も消します。

それを許容できるなら行ってみましょう。

まずUSBメモリが必要です。32GB程度のものを入手しましょう。

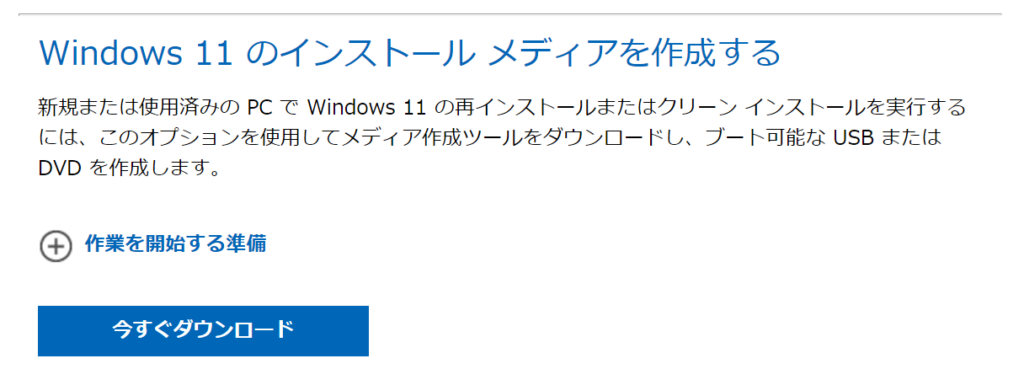

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11

こちらのサイトの「Windows 11 のインストール メディアを作成する」からUSBのディスクを作成します。

ダウンロードして、起動。

USBを選択し、インストールディスクを作成します。

https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2110/14/news019.html

上記ページが詳しいので作成しましょう。

タブレットのbiosを起動してUSBbootを有効にします。

一度端末の電源を落として、本体の「電源」と「+(音量)」を長押しします。

すると画面が少し明るくなるので、ボタンをはなすとbiosが起動します。

Biosの使い方はこのあたりにあり

BIOS LAVIE Tab W 10.1型ワイドモデル (nec-lavie.jp)

「Startup」メニューで「Activate BootOption」をONにしました。確か。

そうすると再起動したときにF12でブートメディアが選択できます。

それができなかったら、一時的にディスク起動をOFFにするとUSBで立ち上がるんじゃないかな、と思います。

USBをさして、再起動する(その際f12でUSBでの起動を選択する)

とwindows11のアップデートが始まります。

具体的なインストール方法は他サイトに任せます。

https://pc-karuma.net/how-to-clean-install-windows-11/

プロダクトキーの入力は求められませんでした。

そうして、再起動したりするので待ってればインストール完了です。

(ディスク起動OFFにした人はONに戻したりするとうまくいくはず。)

やったー!windows11だー!と喜びたいところなのですが、様々な問題が発生します。

・タッチパネルが動かなくなる

・デジタライザーが使えない

・画面明るさが変更できない。

・音量キーなどが動作しない

で、普通であればドライバ入れよう、となるのですが、なんと!

このPCドライバがサイトからインストールできません。

PC-TW710CBSにはドライバが提供されていないのです・・・。

ではどうするか。

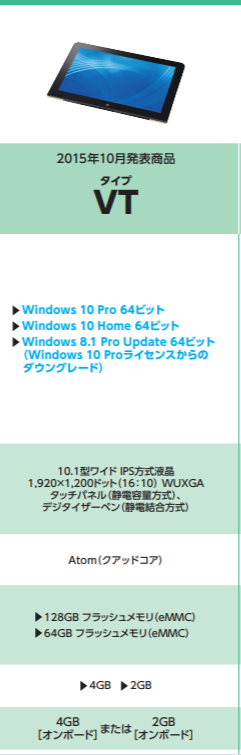

NEC ビジネスPC Mate J & VersaPro J カタログ 2016年1月

ほぼ同じ構成の法人向け機種があり、そのドライバーはサイトからダウンロードできるのだそうです。

上記が発売時期のカタログです。

Windows 10 64ビット用ドライバ(2015年発表 VersaPro,VersaPro J) (nec.co.jp)

上記サイトのVTモデルの欄からダウンロードしてインストールするといいです。

「Intel社製 ドライバパッケージ」をインストールするとほとんどの問題は解決するはず。

windows8.1とwindows10はドライバは共通で使えることが多いみたいです。

同様にこちらもwin10用ですがwin11でちゃんと動きました。

追記:ドライバインストールが異常に長く、待ってたらエラーになって最初の状態に戻る、となってしまいました。ある程度インストールが進んだら強制終了させちゃったほうがいいかもです。

ドライバ自体はフォルダに入ってるのでデバイスマネージャからフォルダ指定してインストールするのもよいかもです。

まだ調査しているところなので、わかったことがあればさらに続報を追記します。

動作は早くなったし、今のところアップデートはいいことばかり。

ここまで読んでくださってありがとうございました!

最近低価格で、高性能デジタイザーペンを搭載している中古タブレットPCにハマっている。

それがこちら、Arrows tab Q584である。

この機種、2015年頃の機種なのだが、今使っても全然調子がいい。

レスポンスは早いし、youtubeも普通に動作する。

おまけに、軽いお絵かきソフトなら普通に動作する。(fireアルパカなど)

この機種は、学校教育用のタブレットとして開発されたものらしい。

子供に最初に持たせる機種としては最高ではないだろうか。

キーボード付きで2万円ぐらいで見かけたら、妥当な値段だと思われる。

結構安く売っているみたいなので、1万円以下で出ているのを探してみるのもいいだろう。

教育用に作られた端末ゆえ、多くの「しっかり作った」点が垣間見えて素晴らしい。

・異常な高解像度&高品質のディスプレイ

・防水/防塵設計

・ノートやお絵かきに使えるデジタイザーペン

・通話にも使えるカメラ

また、word mobileという画面が小さい端末向けの簡易オフィスが使える。

一部の機能に制限はあるが、もとは高額のソフトなのでワード、エクセル、パワーポイントがコストなしで使えるのはありがたい。

このソフトはディスプレイの大きなパソコンでは利用できないので。

しかも、普段のブラウザをつかった作業はとても快適にできる。

わりと、普段遣いには便利なパソコンであると思う。

当然ながら良くない点も存在する。

・テキスト入力中にキーボードのタッチパッドに触ってしまって誤作動

・中古なのでバッテリーのもちが悪い

・キーボードのヒンジががたつく

・windows11には対応していない

・32bitOSしかインストール出来ないのでメモリ性能を一部活かしきれていない。

・CPUパワーを要する作業(3Dゲーム・動画編集、アプリ多重起動は不可)

・SSDの容量が少ない。

それぐらいでしょうか。

キーボードに関しては、小さな端末を今まであまり使っていなかったので、不具合がある個体なのかと勘違いしちゃいました。

トラックパッドに触れてしまうようなキーボード打ちの癖があるだけでした。

無効にするショートカットもあるので長文を打つときはそれを活用してもいいかもです。

もとはwindows8.1の機種なのですが、普通にwindows10が動きます。

音が出なくなることもあるようですが、これはサポートサイトから、8.1用のCPUのドライバを入れてあげると治ります。試してみてください。

windows10のサポートも暫く続く(2023年ぐらい)ので、それまでは用途によってバリバリ現役で使える端末ではないでしょうか。

めちゃくちゃ使えて、タフな筐体をしているのでとっても気に入ってる端末です。

お絵かきやブログ執筆の専用デバイスとして活用していこうと考えています。

みなさんもこの端末を安価で見かけたら購入してみてください!!

「集中力はいらない」から森さんに興味を持って、2冊ほど追加で読んでみました。

「自由をつくる 自在に生きる」「面白いとは何か? 面白く生きるには?」

この2冊です。

読んでみて共通する哲学があるというか、わりと同じことについて書いてある気もしました。

もっとも大事な考え方は

「自由」とは思い通りにすることである

ということだと思います。

自由にするためにはまず「思う」ことが大事で、それを実現することが生きる喜びである。

ということでした。

面白いとは何か、でも最初は面白さの説明やそれを生み出す方法について書かれていましたが、

最終的に人からどうみられているかや、価値があるか、という評価に囚われるな。

自分が心から面白いと思うことに素直になれ。そしてそれを実現せよ。

ということについて書かれていたように思います。

面白さを生み出すには抽象的に捉えることが大事である。

なぜ面白く感じるのかを考え、その抽象的な感覚を表現するのだ。

ってな感じなことが書いてありました。

この感覚が自分にはなかったので、ちょっと創作者に近づけた気がします。

ちょっとこれはしばらく生み出す訓練に取り組みたいと思いました。

このことばもどきっとしました。

人と同じようにしよう、という考えを最近持っていたように思います。

「狭き門」という概念も心に残りました。

この言葉は誰も注目しないような狭い門にも注目すると利があることがある。といった意味だそうです。

ファッションとかも、無難に無難にといった考え方になっていたので、

大事なところでは人と違うようにしたいと思いました。

妻曰く、あなたみたいな人はほかであんまりみたことがない、とのことなので、

もしかしたら自然とできているのかもしれません。

ほかとちがう生き方をさらに深めていこうという決意ができました。

まず、理想の生活や面白いことを思うことが大事である。

最初に目標を思い浮かべなければならないのです。

そして、「面白いこと」を思い浮かべる必要があるのです。

これは非常に難しいことです。

いままでの人生であまりやってこなかったのではないかと思います。

まず思わなければそれは実現できない。とのことでした。

これはその通りだと思います。

闇雲に歩いてもどこにもいけません。

まず目的地があり、それに向かって歩いたり、走ったり、時には電車に乗ったりするからたどり着けるのです。

そんな最も単純なことに気づきました。

では、自分にとって理想の生活、やりたいこと、面白いことってなんでしょうか。

面白いことに関してはいままで見てきたアニメや小説や映画について

改めて考えてみることにしました。

ここでスマートノートの出番です。

スマートノートとはこれをやるために技術だったのだと気づきました。

そして、面白さの抽象化に挑戦したいと思います。

すでに、少しだけやってみているのですが、これはかなり楽しい作業です。

小説家になるには1ジャンル1000冊の本を読んだ方がいいと見ました。(森博嗣さんは読む必要ないと言ってます)

そんなの無理やん、とおもっているのですが、アニメとゲームであればもう一生ぶん楽しんだという自信があります。擦れるほど、浴びるほど見てきたという自負があります。

それらを脳内で整理し、抽象化していくのはとても楽しい作業に感じました。

おもしろさについてずっと考えていると、何か自分で生み出す作業をしてみたいという気持ちが高まってきました。

正直、アニメやらゲームやらを映画やらに触れても、昔ほど面白いと感じなくなってきているのです。

たまーに新しくておもしろい作品に触れられると喜びはあるものの、それは一過性のものです。

そこで思いました。だったら自分で読みたい作品を描いてみたらいいのでは?

面白い作品がないのであれば、自分で面白いと思うものを考え生み出すことを試みれば良かったのです。

それはきっと作品を摂取するだけの生活よりも楽しいのではないかと感じます。

なにかしらの物語を生み出したいという思いは、ずっとずっと抱えてきたものだったのです。

自分の人生の一つのテーマといっても過言ではないかもしれません。

では、なぜそのテーマに触れてこなかったのか。

それは、自分の思い込みが原因としてありました。

きっと自分にはできない、と自分自身で勝手に思い込んでいたのです。

このことについては「自由をつくる 自在に生きる」でも触れられていたことでした。

自分で自分を制限してしまう人がおおい、と。

それは私も例外ではなく、「物語は自分には生み出せない」と思い込んでいたのです。

よく考えてみると、なぜそう考えていたのかよくわかりません。

コミュ障気味だし、人と人の会話を書くのはむずかしいだろうな、とか。

恋愛ごとを描くのはなんだか気恥ずかしいし難しいだろうな、とか。

そう言った普段、なぜかデリケートで腫れ物を扱うようにしてしまったことにわざわざ注目して手を突っ込んでみると「あれ、なんでそう思ってたんだっけ」と不思議に感じる、妙な感覚が体験できました。

アウトドアより、インドアで深く深く内部を掘っていった方が世界が広がるということをなんとなく思っていた私ですが、やはり身近なところに深い海はあるのだなとかんじる出来事でした。

単純に生活が楽しくなりそうな予感がするので、この習慣は続けていきたいと思います。

小説投稿にもチャレンジしてみようかなと思っています。

絵柄は古くなることがあるけれど、文体は古くなることが少ない、と岡田斗司夫さんが言っていました。

たしかに文字だけであらゆることが表現できるのですごくコスパがいいように感じます。

ヤボったい文とか、ながくて意味がわからない文とかは判断できるようになってきたと思います。

昔よりはスッキリして読みやすい文が描けるようになっていると思うので、これをさらに高める努力のためにも、文章を書くことに力を入れていきたいと思います。

自分が一体何をしたいのか、どういったことに挑戦していきたいのか、見直す機会になった読書でした。

しばらくはこんな感じで、脳みそで思い浮かべた内容をそのまま出力するような文の書き方をしていきたいと思います。

この書き方だと、割と脳みそには負担がかからず疲れにくいとわかったので割といいんじゃないかと思います。

文字数を稼げるというのもSEO上とても良いのではないかと感じています。

一体何文字になっているのでしょうか。楽しみです。

池袋にオリエント博物館というマイナーな博物館があります。

ちょっと気が向いて、こちらに立ち寄ってみました。

そこで気になったのが「注口土器」です。

画像があまり見当たらなかったのですが、以下の動画に同様のものが映っていました。

先が長くなっており、なんでこんな形になっているの?と感じます。

2又に分かれているものもあり、コップに水を注ぐには実用性はかなり低そうです。

動物の形をしているものも使いにくそうです。

さまざまな種類があり、土器の数としてもなんだか多いような気がします。

水を注ぐことになんでそんなに執着していたの?ととても疑問に思います。

ポイントをまとめると

・水を入れやすい口が大きく開いているものが多い

・水を通す管があり、「細い水を作り出す必要」があったと考えられる

・装飾を凝っていて、なんらかの祈りが込められていそう

こんな特徴を持っています。

結論から言うと「ジョウロ」だったのではないかと思います。

違う用途もあるかもしれませんが、ジョウロとして使っていたものもあったはずです。

先が細くなっていたり、水を入れる口が大きく開いていたり、取手のつき方など、非常に似た特徴を持っていないでしょうか。

流石に先端のシャワーはついていませんが、実用で言えば適度に細い水が作れれば十分だったはずです。

二股に分かれているものも、土に向かって広範囲に水をかけるという意味ではとても都合が良いはずです。

古代では、作物に水をやる行為になんらかの祈りを込めながら行った、というのもあり得る話ではないでしょうか。

日本で出土したものは壊れているものも多いそうです。

種まきの際に儀式で作物に水を注ぎ、その後祈りを込めて破壊する、という工程がもしかしたらあったのかもしれません。

注口土器を見てから、なんとなーく頭に残っていたものの自分の中で納得のいく答えがこれでした。

最近日傘をかいました。

日傘が必要なピークの時期は過ぎ去りましたが、秋もまだまだ日差しが強い。

買ってよかったことや、使うべき理由を紹介します。

男が日傘を使っているのはひ弱に見える?

まさかそんな前時代的なことを言っているひとはいませんね。

まず知り合いの女の子にちょっとでも借りて試してみてください。

そうすればわかります。使わないやつはアホだということが・・・・。

日傘をするとめちゃくちゃ涼しいんですよ。

帽子の比ではなく日光を広い範囲遮断してくれます。

日中歩いているならば、日傘をすることで3倍くらい長い距離を歩けると思います。

日光を直接浴びて、調子が悪くなって倒れることを防げます。

恥ずかしさに争って日傘をさすだけです。

普通の黒い傘だと、日光を遮断しきれません。

そのため、傘の色が透けてみえます。

そうすると傘の中がビニールハウス状態に陥り、非常に気温が高くなってしまいます。

ちゃんと日傘専用のものを買った方がいいです。

晴雨兼用という雨の日でも使えるものが一般的です。

また、メンズ向けのモデルも増えていますよ。

それは、さしている男が少ないからでしょう。

みんながやっていないから、やらない。

そんな思考で他人より抜きん出ることができるでしょうか。

いいものは良くて、悪いものは悪い。

世間の目や常識なんかにとらわれているとうまくいきません。

みんながやっていない中やるから価値があるんです。

ささないより、さしていた方がいいに決まっているならやりましょう。

ここまで言って、でもなーという人はもうささなくていいです。

みんなが使い出した頃に使ってください。

「日傘を使っている男がいた。」

というケースを見かけるだけで、そういう人がいるんだなーを作れます。

それが2人目を作り、いずれ多数派になっていくのではないでしょうか。

自分をきっかけに日傘が使われていく・・・という楽しみを密かに持ちつつ日傘を使ってます。

みなさん、ぜひ快適な日傘ライフをお過ごしください!

「集中力はいらない:森博嗣」 のレビューです。

こちらの本、なんで買ったか忘れてしまいました。

だいぶ前に購入したものでしたが、kindleの本棚を眺めていた時に気になり読みました。

今自分の考えていることや、最近読んだ本とリンクするところがあったので紹介したいと思います。

本書籍は「集中を善とする世間の考え」に一石を投じるものです。

しかしながら、集中力が不要だとは書いていません。

そう言う意味でこの書籍を手に取った人はがっかりしてしまうのではないかと思いました。

筆者の主張は「集中」が良いものとされているが本当にそうだろうか。

集中ではなく、分散して思考、作業を行った方が自然で有効なのではないか。

というものです。

どういった人がこの書籍を手に取ったら満足できるかはちょっと不明なところがあります。

自分はすごく楽しむことができました。

思考力についての幅広い考え方を知りたいと言う人はすごく満足度が高いと思います。

「仮説思考」「アイデアのつくり方」「ポモドーロ・テクニック関連」

とかの書籍とは非常に親和性が高いと思います。

この書籍の一番重要なものは、「担当者と筆者でのメールのやりとり」の内容ではないかと思います。

本書に企画時点でのやりとりが記載されています。

作者の森博嗣さんは小説家で「1日に1時間しか執筆作業をしない」という作業方法をしています。

しかも、一気に行うのではなく、一回10分程度で1日に何回か行うと言うのです。

その合間は何をしているかと言うと、趣味の工作などの作業工程を複数進めているそうです。

(30分程度でタスクを切り替える)

ものすごい集中力で、構想をねるのには別途時間がかかるものの、実際の執筆作業は14日間、計14時間で終わると言うのです。

すごい集中力です。

そういった作業を可能にしている、作者の思考の片鱗を覗く、と言うのが本書のメインかと思います。

この作業方法を見た時に、これ「ポモドーロ・テクニック」だ!

と思いました。しかも、同じ作業は繰り返さず別作業にするのが特徴かと思いました。

一回30分という時間もちょうどかと思います。

経験則から最も良いと思われる作業時間が「ポモドーロ・テクニック」とほぼ一致しているのもとても興味深いと思いました。

集中を必要とする仕事は単純作業など、あまり多くないということを指摘しています。

ある程度高度な作業になると、必要なのは「発想」であり、それを行うのに「集中」は向かない、と指摘しています。

じゃあ実際どうすればいいの?

と聞きたくなりますが、それこそが「集中」的な考え方で自分で考え各自最適な方法を編み出すしかない。

とのことです。

脳の構造はみんな違うし、自分は他の人と違いばかり感じてきた。

という作者らしい回答だと思います。

作者の発想法についてもこちらに記載されています。

その方法は書籍「アイデアのつくり方」で紹介されているものとほぼ同じ方法となっています。

簡単に説明すると

・最初にそのことについてしっかりと考える時間を持つ

常にそのことが思い浮かぶような状態にしておく

・あえてそのことを考えず他のことをする(リラックスしている状態が望ましい)

・突然思いつく瞬間が来る

合わせて以下の書籍を読んでみるのをお勧めします。

とても短い本ですが、おすすめの書籍です。

なぜこの方法が思いつくのか、というのは「具体」「抽象」とはなんなのかの解説で非常に腑に落ちました。

個人的にここが一番面白く身になった部分です。

一般的には「具体的」の方が「抽象的」より良いとされていると思います。

しかし本書では「抽象的」であることの重要性について語られています。

これらについて、ちゃん理解していない人がばかりだ、という指摘から入ります。

あやふやで捉え所がなく、言葉にするのが難しい。

しかし、本質的です。目的・目標そのものです。

明確で、実際に行動に移すことが可能な状態です。

しかし、本質的ではなく目的・目標とずれている可能性があります。

いったいどういうことか。

書籍で紹介されていた例で説明します。

母親が「何か欲しいものがある?」と聞きます。

子供は「なんだか楽しみたい」と答えます。

この答えでは母親は何を買い与えれば良いのか分からないので、 商品ジャンル、商品名や、おもちゃ屋で指をさしてもらうことになります。 子供は「電車のおもちゃ」を選びました。

子供の「なんだか楽しみたい」というものは非常に抽象的で、実際にものを買い与えるには困ってしまう答えです。

しかしながら、「なんだか楽しみたい」というのは子供の本心で本質的な回答となります。

本当に欲しいのは「電車のおもちゃ」ではないのです。

子供は自分で選んだおもちゃであるのにもかかわらず、そのおもちゃで遊んだ時に楽しくなかった場合に非常にがっかりします。

「電車のおもちゃ」は具体的ですが、「なんだか楽しみたい」という当初の目的とはずれてしまっている可能性があります。

子供の欲しかったものは本当はおもちゃではなく、母親と一緒に食事をすること、遊ぶことだったかもしれません。

「具体的」「抽象的」というのは上記のような特徴を持っています。

具体的であることは一般的には良いこととされますが、

実際に行動に移せる状態であることは確かですが、当初の目的とは乖離している可能性を持っているのです。

これはすごく使える考え方だと思いました。

そして、作者の言語化能力やべー と戦慄した部分です。

ここだけでもこの本を読んでよかった。

「考えること」を最近の人は勘違いしているという指摘もあります。

ネットで調べ、人に聞き解決する、というのを「考えている」と思っている人が多いとのことです。

それは単なる材料集めでそれらをもとに材料を加工してアウトプットしなければ「思考している」

とは言えないとのことです。

この部分に関して、自分も思い当たる節がありました。

ネットは便利なので、自分がいっさい考えることなく仕事が完結することもかなり多いと感じます。

また、周りでも人に聞くのみで仕事を終えている人と多く関わります。

その時に感じる違和感はこれだったのか、と腑に落ちました。

じゃあどうすれば、とやはり聞きたくなりますが、

「実際やってみるしかない」という答えでした。

こちらに個人的にこたえるなら岡田斗司夫さんの「スマートノート」をやれば良いのではないかと思います。

このノートは非常に地道な作業ですが、自分の考えを作るというには役に立つと思います。

youtubeや書籍など、手軽に先人の意見を取り入れられる世の中です。

実際、自分で考えるよりもよりよい方法が早く手に入る時代だと思います。

しかし、それだけではよくないと思います。

その方法が本当に自分に合ったものか。

その方法を言っている人の目的・幸せと、自分の目的・幸せは違うものだと一旦見直すというのは大事なことだと思います。

家を買い、家族を持つのが前時代の幸せだとされています。

しかし、それは本当に必要でしょうか。

また、逆に、家族を持たず家をもたないという考えもあります。

しばらくするとこちらの考えが多数派になる未来もあるのではないかと思います。

重要なのは、他人の意見をそのまま受け止めないことです。

いったん試してみるのも良いですが、じっくり自分と向き合って考える工程が大事です。

上記の問題に関して、自分「は家は不要だが、家族は欲しい」という意見になります。

これも過去の経験則からの答えです。

一般論や常識を疑い、一度自分で考えてみるのが良いと思います。

具体的な答えを頭にうかべた状態で行動すると、それしか行うことができません。

しかし、抽象的な答えを思いうかべて行動すれば、結果はさまざまに分岐し、より本質に近い行動を行える可能性が高まります。

これが、「発想」「連想」を生み出せる理由であると考えられます。

その他、世に蔓延る広告や、「儲かる・自己実現系」詐欺、SNS炎上についても痛快な意見が述べられておりました。

最近、いろんなビジネス本を読んできましたが、それらをもとに自分に最適な方法や考え方、答えを出してみようと思える本でした。

森さん非常に面白い方だと感じました。その他の本も読んでみたくなりました。

是非皆さんもこちらの書籍、読んでみてください。

「ポモドーロ・テクニック」を試しています。

やるべきことに集中して取り組む、というのに関してはとてもよい方法だと思います。

フランチェスコ・シリコさんの開発した、タスクに集中するためのテクニックです。

25分1つのタスクに集中する、その後5分休憩する。

これをワンセットに進める方法です。

人間の集中できる時間は長くありません。

25分というのは集中を保つのにちょうどいい時間だそうです。

書籍もあります。【どんな仕事も「25分+5分」で結果が出る】というものです。

なぜ効果的なのか、詳細に記載されていますので是非読んでみてみたください。

通常、一つのタスクを集中して行うのは横入りなどがあり難しいことだと思います。

書籍では、それらの横入りに対処する方法についても記載されています。

マルチタスクはせずに、絶対一つのことに集中するのが大事です。

ちなみに「ポモドーロ」というのはイタリア語でトマトのことで、25分を図るのにつかったタイマーがその形だったためその名前がついています。

まず、意思力は有限であり、自分では基本的にはどうしようもないものであると言うのを肝に銘じた方がいいです。

そのことを知るには以下の本がとってもおすすめです。

スマホにもアプリがあり、普通のスマホ付属タイマーでも工夫することで運用が可能です。

しかし、ふだんやる気が出なくて悩んでいる私たちです。

アプリを立ち上げたりタイマーを設定するなどをするでしょうか?

そんな人は物理的なタイマーを買いましょう。自分も使っており、使いたい時にすぐに使えるのでおすすめです。

自分はこんなのを使ってます。ちがうものですが。

安いのだったら二千円くらいなので、即刻買いましょう。

合わなくてもその程度の出費なら安いものです。

集中しすぎて、ずっとそれをやり続けてしまう。

そんな人にもこの方法はおすすめです。

集中できる時間って本当に貴重です。

でも、その集中できるタイミングになったときに、2時間も3時間もそのことをやりすぎてしまうと言うことはないでしょうか。

もっとも効率的と言えるかもしれませんが、タスクが終わった時の消耗が激しすぎます。

合間に「ちょっと休憩」すれば、疲れを減らしてさらにタスクを早く終わらせられるかもしれません。

そんなときに、このタイマーで時間を区切るといったん脳みそをクールダウンすることができます。

まだ続けたい場合も、5分休憩してからまたスタートすればいいのです。

映画を見る際も、映像配信サービスだと休憩時間がありません。

しかし、このタイマーでちょうどいい休憩時間を取ることにも使えると思います。

ゲーム好きな人におすすめです。

ただの家事なんかが、タイマーを使うだけで「時間内に終わらせるゲーム」になります。

そうすると、その時間はその作業だけに集中できます。

25分というのは絶妙で、始めるときに時間内に終わるかな?

とおもうのですが、意外と早く終わることが多いです。

中途半端な時間に終わった時には、ほかの類似タスクもついでに終わらそう!

というメンタルになるので非常に良いです。

区切りがないと、やりたいタスクの一つに囚われて一種類しかできない。

という経験は持っていないでしょうか。

自分はそのタイプで、例えば、プログラミングの勉強をしているときはそのことが頭から離れずそれしかできません。

しかし、この30分を一区切りにすると複数のことに取り組みやすくなります。

30分英語の勉強をして、30分はゲームをしてリラックスして、30分はフィットネスアプリ、2時間(4ループ)は仕事をしよう。

といった計画をしやすくなります。

この効果は自分にとってめちゃくちゃ大きくて、1日にいろいろなタスクをこなせるようになりました。

休み時間は、できるだけ何もしないと言うのが大事です。

スマホを見たりしていると、真の意味で休めてないのではないかと思います。

なので休みの5分間はぼーっとするか、マインドフルネスをしています。

タイマーのように、すぐに5分程度のマインドフルネスをする機械があると良いと思います。

そんなものを作るのも面白いんじゃないかと思っています。

個人的にはすごくあっている方法でした。

みなさんも是非試してみてください。

これからブログをちゃんとやっていくにあたって、

「言葉ダイエット」「読みたいことを書けばいい。」の2冊を読みました。

これからやっていきたい「文章に関わること」をまとめたいと思います。

ダイエット本ではなく、文章術の本です。

長ったらしい文はいらない、よけいな装飾を外したシンプルな文の方が伝わる、という本でした。

ビジネスで非常に効果があると思うので、文がわかりにくいと言われてしまう人は是非読んでみてください。

自分が必ず実践していこうと思ったのは3点です。

一つの文には、一つの単語しか使わない。

この超基本的なことができていませんでした。

ニュースでコロナ感染者は日々増えていることがわかり、感染リスクは今までで一番高いと思われるため、よりいっそう感染対策に気をつけたいと思いました。

この文は、いくつかの伝えたいことがモリモリになっておりわかりにくいです。

ニュースでコロナ感染者は日々増えています。感染リスクは今までで一番高いです。

よりいっそう感染対策に気をつけたいと思います。

このように文を分けるだけでかなりわかりやすい文になります。

それまで「ので」構文を多用していました。

この本を読んでからやめました。

そして、削れる言葉はとことん削り、わかりにくい単語は極力使わない。

これもとても使えるテクニックです。

ほかにも、面白い文章はどういったものかや、エントリーシートの書き方など興味深いことが書かれていました。

是非皆さんも読んでみてください。

この本は上記のテクニック本とはちょっと違ったものになっています。

「文章は短い方がいい」という言葉通り、かなり文章量の少ない本となっています。

しかし内容は濃かったです。

5W1Hに応じて文章が作られています。

※自分が感じたことを以下に記していますので、著者の意図とは異なる場合があります。

ぜひ元の書籍を読んでみてくださいね。

ネット上で読まれるのは「随筆」である。

随筆とは「起きたこと」「それを持って感じたこと・考えたこと」が合わせて書かれている文である。

人はそれを読みたいと思う

自分に向けて書く。自分が楽しいと思うから書くのが健全である。

すでに誰かが書いている文は価値がない。読み手になればいい。

誰も書いていないことを書くから意味がある。

徹底的に調べ、引用する。

意見は1割で良い。

考えた過程を書く。

起承転結で良い。

いろいろ他にも書いてあったのですが、自分が心に残ったのは次の2つ。

・人々は随筆を読みたい

・すでに誰かが書いている文に価値はない。

これは肝に銘じようと思いました。

いままで、事実だけで自分の感想や考えがない文章を量産してきたように思います。

また、誰かが言っているようなことはもう書く意味がないという点。

これも至極その通り。文章を書くことの難しさを感じました。

起承転結の文章の作り方も参考にしたかったのですが、自分の中でルール化するところまでは至リませんでした。最後にちょこっと情緒的な文章をつけると良い、というのはやってみようかと思いました。

「言葉ダイエット」はビジネスに役立つ本。

「読みたいことを書けばいい。」は文章を書くことそのものについて考えることができる良い本でした。

上記は自分にできる範囲のことだと思います。

今後のブログ作成に生かしていきたいと思います。

ラズベリーパイとは、めっちゃ安いパソコンです。

最新のRaspberry Pi4はかなり高性能ですが、1万円以下で入手可能です。

自分は一つ前のモデルでケース込みで6000〜7000円ぐらいで数年前に買いました。

このパソコンはwindowsやmacではなく、linuxで使うものです。

ラズベリーパイ専用のOSが作られていて、かなり軽いのが特徴です。

動画見たりとかをするのは流石にきついと思います。

テキスト書いたり、音楽流したりはできるので、そういった用途であれば普通のパソコンとしても使えます。

使用電力が少なく、ずっとつけっぱなしにして動かしておく使い方に向いています。

なにかあったときに情報をメールで送る設定にしたりとか。

また、ハードウェア拡張もできます。

カメラつけたり、温度センサーつけたり、LEDやちっちゃいディスプレイをつけたりなど。

そういった専用機械に作り替えることも可能です。

たぶんこれが最小構成のパソコンと言えるでしょう。

パソコンを買う時、3つぐらいにタイプが分かれるんじゃないかと思います。

①が結構多いのではないかと思うのですが、自分は③の要素が強いです。

現に、macbookは今、一番安いものにしています。(macは今は一番安いものが最もコスパがいいと思っている)

なんか、「弘法筆を選ばず」が好きなんですよ。

こんなすごいことしてるのに使ってるのこれなんだ・・・みたいのに憧れます。

ポメラ、という文字しか書けないデバイスがあるのですが、

「それで年収1000万稼いでいる」というライターさんの記事を読んだことがあり

カッケー!!と痺れました。

そういった意味でラズパイはその最高峰だと思います。

こいつを使いこなすことでたぶん喜びを感じることができるでしょう。

過去、買って放置ししました。

むかし使いたかった技術では微妙にマッチしなかったんです。

でも、今はそのこだわりはなく、代わりの何かでもそれは達成できるのではないかと思っているので、

いまだったらきっと使いこなせるでしょう。

ラズパイは普通の用意されたものと違ってちょっとめんどくさいことが多いです。

こういうめんどくさいことに耐えることができるのもエンジニア適正だと思っているのです。

皆さんはめんどくさいことに耐えられますかね。

この記事でそれが楽しめそうだな、と感じた人は是非試してみてください。

上記があれば使えます。多いですね。

その辺は書いてあるブログがいっぱいあるので参考にしていきましょう。

大まかなながれは以下

https://www.indoorcorgielec.com/resources/raspberry-pi/raspberry-pi-setup/

https://www.indoorcorgielec.com/resources/raspberry-pi/raspberry-pi-input-japanese/

以下はディスプレイとキーボードあればやらなくてもよし。

自分はキーボードがなかったので、macからアクセスできるようにしました。

やり方は以下の記事を参照。

【MacからSSHでRaspberry Piをセットアップ。ディスプレイなし。:キルタイムブログ】

https://killtime.blog/raspberry-pi-getting-started-with-no-display/

その場合セキュリティがまずいそうなので、以下の設定もしました。

【デフォルトだと危険!Raspberry Piの初期セキュリティ対策やってみた : LIGブログ】

https://liginc.co.jp/542583

そんなこんなで使えるようになりました。

ラズパイというと、ハードウェアを動かすことに注目されがちです。

しかし自分は「Webサイトを監視して変化があったらその情報をメールする」といったことに興味があります。

低スペック低電力といった特徴は、きっとそのような使い方にマッチすると思います。

ちょうどいい動画がありました。

そのために

これらをこれからやっていきます。

いまからワクワクしています!

岡田斗司夫さんの著書「スマートノート」について紹介したいと思います。

こちらの本、しばらく前に読んで参考に記録をつける習慣を作っていました。

しかし、最近ノートを書く頻度がかなりさがってしまいました。

そして、細かい書き方の情報を忘れてしまったので、改めて読み返してみることにしました。

そう、スマートノートを書いていく目標を著者の岡田さんは設定していました。

「効率よく動く」「頭をよく働かせる」

そういったノート術はたくさんありますが、「面白くなる」という目標をもったノート術の書籍は他にはないのではないでしょうか。

一番わかりやすい特徴は見開きにして、右側のページから描き始めることです。

このルールだけは、頻度が下がっても続けていました。

シンプルながらすごく良いルールだと思います。

(その理由は後述します)

この書籍では「発想力」「表現力」「論理力」の三つを兼ね備えた人を「天才」と定義してます。

それぞれ、突出ている能力があるばあいはあるが、3つを兼ね備えた本当の天才は数少ないとのことです。

「発想力」でこの世の中にないものを考え出す。

「論理力」でその発想をロジカルにまとめ上げ増強する。

「表現力」でそれを人々に伝えたり、実現する能力のある人に正しく伝える。

これらができるのが天才であるそうです。

2つを揃えているだけでもすごくて、人生の成功者になっている人も多いそうです。

ノートに日々の出来事、感じたこと、考えたことを綴ることで、自分の考えを醸成する。

それがスマートノートの手法です。

人とは違った論理体系を身につける。

これが当面のスマートノートの目標とする到達点です。

筋の通った正しい論理からは面白みは生まれてきません。

ある種デタラメで、歪な論理的なズレが最終的に人間の面白さになります。

デタラメで、間違った論理は大歓迎。

間違っているけれど魅力的な理屈。それを人は「面白い」と呼ぶとのこと。

確かに、オリエンタルラジオの中田さんも「youtubeの伸ばし方」で似たようなことを言ってました。

「人間の歪な部分に人は魅力を感じる」と。

そんな歪な部分を作っていく方法として次の項目が挙げられています。

スマートノートの左側のページで、次の6つの要素を記載すると良いそうです。

人の体験談や、失敗談を人は面白がります。

例え話や抽象化をすることで、より人に伝わりやすくなります。

無茶な駄洒落やギャグは、自分の歪な部分を浮き上がらせます。

イラスト化やキャラ化はかなり自分の考えを一度客観的に見ないとできないそうです。

Twitterでバズるものというのは上記の要素が多く含まれているような気がします。

たしかに体験談は好きだし、良くみる漫画というのも「イラスト化」や「キャラ化」をされた究極の状態と言えるのではないでしょうか。

自分の文章なんか誰も求めていないのではないか、などと考えてしまいます。

そんな自分の一つの解決方法になってくれるのではないかと感じました。

この書籍に書いてあったことでとても納得したことがあります。

それは、知識と教養は即物的に身につくものではないということです。

最近は物事のスピードがどんどん上がってきていて、やったらすぐに効果がでることを求めがちです。

これは「狩猟的」な考え方です。

しかし、このスマートノートはそういったものではなく非常に地味な作業の積み重ねです。

日々の些細なことをわざわざ書き留め、それについて考えたことを記録していく。

それを長年積み重ね、時間をかけることで最初に挙げた「発想力」「論理力」「表現力」の発出にいたるということです。

すぐに効果は出ず、収穫時期に収穫をするという長いスパン。「農耕的」な考え方が重要になります。

自分はこの「農耕的な思考・感覚」がいままでかなり欠けていたように感じます。

知識、教養、面白い考え方はすぐには身につきません。

日々の地味な積み重ねがなければそこに至ることはないというのを肝に銘じて、スマートノートを日々書き綴ることを目標にしたいとおもいました。

上記のことがメインで、テクニック面はサブ要素の気がしています。

でも、ここも結構参考にしている部分が多いので書いておきます。

詳しく知りたい方はkindle版が出てるのでそちらを読んでください。

自分は紙の本を買いましたが、ノートのサンプルはそんなに多くなかったので、全然kindle版でも問題ないと思います。unlimitedの対象にもなっていたと思うのでおすすめです。

※紙の本は絶版してるので、中古本しかないので少しプレミアがついています。

基本は毎日見開き1ページ。右側から書き始めるというルールになっています。

自分もやっていて実感したのですが、右側から書き始めると、左側の空白に何か書いてスペースを埋めたくなるという効果があります。

この効果は自分は人一倍大きいと思うので、この本を読んで一番よかったと思う部分です。

何を買いたらいいかわからない、スペースだらけになってしまう。という方は是非試してみてください。

起きたことを書くのは基本です。

その後、その起きたことでどう思ったのかを必ず書くようにしましょう。

そこまではけっこうやっている人は多いのではないでしょうか。

それをもとに「考える」というのがこのスマートノートの真骨頂です。

感じたことは「なぜ」起きたかを書くようにします。

その原因を探ることが「考える」ことなのだそうです。

もっとやるのであればその「なぜ」を三度繰り返すのが良いのだそうです。

そこまでやると、より深い思考が得られるようです。

スマートノートは基本誰にも見せるために作るものではありません。(書いたことを元に誰かに発表するというのは一つの段階として数えられてますが)

自分の考えたこと、感じたことを嘘をつかずに素直に書き綴ると、自分の全てがそこに書いてあるような感覚になるそうです。

自分の全てがそこに記載されている安心感。

それを見返し、さらに同じことについて何度も考えることで、自分の考えが作られていくのです。

スマートノートは面白くなるための具体的な手法である。

毎日書くことで、自分の考え方・思考・論理を醸成することができる。

自分なりの思考や考え方は一朝一夕では身に付かない。

長い期間を見据えた「農耕的」な行動や思考が必要になる。

ぜひ皆さんも「スマートノート」試してみてください。

今まで、時々行っていた人生の振り返りを今行いたいと思います。

今回の記事の目的は今までの生活を見直して、よりよく改善していこうという目的の日記です。

今、そんなに目標がないです。

割と満たされた生活をしているんじゃないかな、と思います。

だからそんなに目標ごとは湧いてきていません。

強いて言えば、働かなくても生きていける状況になって、いつでも仕事をやめられて、

お金や住む場所の心配がない・・・といった状況になったら嬉しいなと思います。

その程度ですね。

いま、自分の仕事はそんなに嫌ではないかなと思ってます。

給料はちょっと安いかな、と思いますが、そんなに負担もないし

伸び伸びできています。

複数の仕事、複数の居場所を持っていると非常に心の負担が少なくなると思う。

少し前までは講師業をしていたのだが、あまりやりがいを感じず、飽きてしまった部分もありやめてしまった。また再度やるってことは多分ないのだろうなと思う。(給料も安いし)

自分が二つの目の仕事を持つ時に満たしておきたい条件は次の通りである。

こんなところだろうか。

書いていて思ったが、そんな都合のいい仕事ってあまりないなと思う。

たとえば、今ブログを書いているが、これを書くことで収入を得られたら一番いいと思う。

しかしながら、自分の書いた文章が人々に劇的に求められるというビジョンが思い浮かばない。

ざんねんながら。

人々の求めるものを生み出すって難しい。

今自分の手持ちの要素だと、やっぱり「WEB」に関わる技術の共有なのかなと思う。

わりと周りの人が興味を持っていない意外なところに興味を持っていたりするので、

そういうことが適切に人に伝えられるとそこにもしかしたら価値があるのかもしれない。

物語を書いてみる?

うーむそこも自然に浮かんでくるのもではないので、なかなか難しい気がする。

年齢的にも「無理なく」という一文が何をするにも浮かぶようになってしまっている。

「しまっている」だけど、今までになかった考えてから慎重に行動するということができているのでそれはもしかしたら進化なのかもしれない。

自分の向上のためにできることを、色々と考えながら活動していみたいと思う。

この作品は雰囲気で見るしかないと思う。

感想というか、感じたことをただ書き綴ります。考察とかじゃないです。

総合的な感想を言うと、「よく終わらせた!お疲れ様!」

って感じなのだけれど、細部を見るとよくわからんところは多い。

過去一番わかりやすかったのだと思うけれど意味がわからん表現は多いし、最後の船の外で話すシーンはやっぱ無理矢理感が強いと思う。

シンジくんにあたりが強い女の子あんまり物語の中で活かせてないよな、と思った。

あの土壇場の場面で、「エヴァ乗ったら大変なことになる」っていうのはないよなと思う。

もう少ししたら世界滅びるんだからさ。なんかしないとほんとに滅びるじゃん。

前作の諍いに決着つけるにはああするしかないのかな。

イマジナリーとリアリティという言葉が出ていた。

シンゴジラは「現実」対「虚構」というコピーが付いていたと思う。

今作もそんな感じなのかなと思った。

現実でも救済するし、虚構が救済してくれることもあるよ、という。

そもそもこの作品がフィクションなので「リアリティ」ってなんなのよっていうのがわかりにくいと思う。

あの世界では「無機質、無関心、都会」みたいなものが虚構を表しているんじゃないかと感じた。

そして「有機質、人との関わり、田舎」みたいなものが現実で、色々考えずにただ生きていくことを目標にしてもいいんじゃない?という救いのように感じた。

だれとも関わりたくないし、フィクションの中でずっといたいって気持ちもあるだろうけど、そう言うわけにもいかないじゃんっていう。

歳を取らないエヴァパイロットは役割を演じ続け、歳をとった同級生はもともと与えられた役割を離れ「現実」を生きている。そんな感じがした。

シンジくんの幸せを願い続けたカオルくんも、落ち込んでいるシンジくんを罵り続けたアスカも何も変えることなくシンジくんを救うことは決してできなかった。

シンジくんをちょっと変えたのは「現実」の影響でちょっと変わった「アヤナミレイ(仮称)」だったりする。

シンジくんを救った「虚構」も存在する。

マリってのはよくわからん存在で、まさに「虚構」の象徴なんじゃないかと思った。

ずっと歌を口ずさんでしたり、にゃんが口癖だったり、現実にいたら相当変な女だ。

目的もよくわからぬままに感じた。

ほかのキャラクターとは違い、あまり裏の面やネガティブな面が存在しないように感じる。

新劇場版で追加され、やっぱりなんだか浮いた印象を受ける「マリ」。

絶望から救い出してくれるのはそんな底抜けに明るく作られたキャラクターしかない。

みたいなことが言いたかったんじゃないだろうか。

最後ゲンドウってユイに会えたっけ?

というのが映画館でみて振り返って思ったことだった。

シンジの中にユイを感じただけで結果会えなかったじゃん・・・という記憶だったのだけれど、よくみたら最後エヴァが全部なくなるシーンでユイと共に自分に槍を突き刺してた。

シンジくんが「母さんを見送りたかったんだ」って言ってた。

目的、まじでそれかい。それだけなのかい・・・。

ちゃんとユイと会って、一緒に消えるという最後だったのですね。

多分、カオルとレイに転生して仲良く2人で生きてくんだと思います。

正直いってわけのわからない、人の頭の中で作り上げた空想の世界。

それを映像・アニメーションとして形にして、

さらに人々を熱狂させるというのは本当にすごいことなんじゃないかと感じた。

自分は本当に夢中になった人間ではないけれどそこだけは本当にすごいと思う。

感想終わり。

※この記事では、初心者がプログラミングを学ぶにあたってどのような教育をするべきか、ということをブレインストーミングするための記事です。

自分の考えをまとめるための記事ですので、少し読みにくい可能性があります。

この記事で扱う「プログラミング教育」の対象は次の通りです。

この人たちが気持ちよーく、効率的にスキルを得ることを第一に考えます。

誰が書いてんの、というのは気になるところと思います。

私は、現役のWEBデザイナーです。

講師経験もあります。(今は引退しています)とある社会人向けWEBデザイナースクールの講師を5年くらいやりました。なので、プログラミングをいかに教えるかについては一般的な人よりは考えてきたかなと思っています。

そんな筆者が思っていることをまとめます。

既存の問題の解決、というアプローチが最もわかりやすいと思います。

今ちまたに溢れる教育の仕組みは大きく分けて2つかなと思います。

それぞれの問題点について考えてみたいと思います。

文字通り独りで自分で学ぶことですね

お金がかからないことです。

安価な、もしくは無料の教材もかなり整っていますので、こちらを活用することでほとんどコストをかけずに質の高い勉強をすることが可能です。

書籍から学ぶ場合もほとんど金銭的コストはかかりません。

また、完全に自分のペースで学べることがメリットだと思います。

独学では、本人の「意思力」が重要となってきます。

それが伴わないと、結局スキルが身につけられないといったことにもなってしまいます。

また、学んでいることが正しいのか、実際に業務で役に立つのかなどが判断できないというのもデメリットでしょう。

こちらは、同じことを勉強している仲間を見つけることで対処できると思います。

しかし、他の方法を選んだ方がこれは見つけやすいです。

色々相談でき、ひとりでは難しいスケジュール管理が強制的に進むのがメリットだと思います。

正直社会人スクールの内容としてはかなり重いものとなります。

そんなとき、不安を相談できたり支え合える同期の仲間が作れるというのがとても大きいです。

ここでできた関係性は、意外と長く続いたりします。

仕事をもらったり振ったりする関係性をここで築くことができるととても良いと思います。

揃えるべき道具、学ぶべき言語や内容、働きだしてからの気になる疑問など総合的に質問できるのが利点です。

自分が社会人スクール出身なので、どうしても贔屓な書き方になってしまいますね。

コストはかなりかかってしまうと思います。

ピンキリだとおもいますが50万円~70万円ぐらいするのではないでしょうか。

どの方法で行っても、最終的には独学で学ぶ力が必要になってきます。

また、自分で課題を見つけ、自分で調べて解決までいく力が求められます。

プログラミングを学ぶには、最低限必要な環境と道具があります。

これらが揃っていないとなんともできないのでこれから挙げるものは最優先で揃えるようにしましょう。

パソコンは最低限必要です。

性能はそこまでハイスペックを要求しません。

しかし、あまりに古かったり安すぎるパソコンはだめです。

以下のスペックを満たすものなら割となんでもいいです。

映像編集、3D制作などをやる場合はもっともっと高いスペックが必要です。今回はプログラミングについてなのでその場合は別途調べてください。

自分はmacを使っていて、macbookairの一番安いモデルを使ってます。

10万円以下でしたが、全く不満はありません。

なぜノートPCかというと、どこでも触れるからです。

据え置きのものを買ってしまうと家でしか学べないのでよくないです。

カメラとか、マイクとかもリモートワークが重要な現在では欠かせない要素です。

それらをちゃんと搭載しているノートpcにしておくと後で後悔することがないです。

勉強するには環境が重要です。

まずwifiが必須です。モバイル回線でもできなくはないですが、光回線など安定したものを使っておくのが無難です。

いなくてもいいですが、やっぱりそういった仲間がいるととても良いです。

スクールに入ったり、はたまた、プログラミングスキル習得系のオンラインサロンなどに参加するといいでしょう。

何を学ぶべきか、という情報もここから得ることができます

独学でも、どこかに通うにしろ必要です。

書籍やWEBサイト、動画が一般的です。今はものすごく選択肢が多いのですが、逆にそれが初心者のハードルになっているとも言えます。

椅子や机、デュアルディスプレイなどの設備。

そして自宅やカフェなどどこでやるかも大事です。

wifiさえあればどこでもできるのが良いです。

コロナ禍の今は、自宅で集中できるようになっておいた方が都合がいいでしょうね。

個人的に、「教養として学ぶ」というのは結構ハードルが高いように感じます。

だから、学校教育でのプログラミングは非常に難しいと思います。

これはプログラミングに限らず、どんな科目でも一緒かもしれません。

仕事で必要だから、収入を増やしたいから。

そういった目的がある方が目的意識を持って取り組めるので、身になりやすいと思います。

「親に今後きっと役に立つから学んでおけと言われて入った」

そんな人が時々いるのですが、大体が死んだ魚のような目をしており、2ヶ月程度でリタイヤしていきます。

学びは自分から始めると楽しいですが、強制されると嫌になってしまうものです。

「今後きっとどこかで役に立つ」という親御さんの意図には完全同意なのですがね。

いまは「IT業界」があるのではなく、全ての業界が「IT化」している時代です。

よって、プログラミング的な思考方法やITの感覚が今後役に立たないわけはありません。

前述したとおり、やる気が起きにくく身に付きにくい目的なのですが、少しこれについて考えてみたいと思います。プログラミングをするために必要な感覚について少しお話ししてみたいと思います。

機械は人間の話している言葉は理解できません。

人の言葉を理解する機械も増えてきてはいます。「siri」や「アレクサ」です。

でも、何かやって欲しい時、自分たちが命令の工夫をしてはいないでしょうか。

機械は明確に命令しないと動いてくれません。

何を、どのように、どうする。

これらが一つでも抜けていると動いてくれません。

そして命令したことは必ずやってくれる、という特徴を持っています。

機械がうまく動いてくれないときは、必ず命令の仕方が間違っているのです。

機械は「0」と「1」で作られた言葉で動いています。

でもそれは理解できません。

人間が普段話している言葉は機械には(あまり)理解できません。

機械にはとても理解でき、人間は訓練すれば命令することができる。

それが「プログラミング言語」なのです。

現代において、暗記はほとんど意味がありません。

必要な情報はpcに記録しておけばいいし、もっと言えば誰かが記録・発信している可能性が高いので、記録する必要すらありません。

何かがわからない時、「調べて解決する」ということができれば暗記をする必要がないのです。

つまり、「知らないことを調べる」能力が必要です。

最初は人に聞いて答えを見つける方が早いかもしれません。

しかし、インターネットで情報を見つけて解決するスキルが絶対に必要になります。

プログラミングでは、めっちゃ難しい最新技術を時間をかけて学んで解決するより、今ある手持ちの材料を組み合わせてなんとかすることを求められます。

どっちがすごいかというと、方針の違いだとおもいます。

しかし、どっちが効率がよいかでいえば後者になると思います。

プログラミングをやっているとすごい技術を使った方が偉いような感覚になってしまうのですが、そんなこともないかな、とおもっています。

高度な技術をつかって問題を解決することと

高度な技術を持ってる人に依頼して問題を解決すること

簡単な技術の組み合わせで同じ問題を解決すること

これらは結果がおなじなので、価値に差はないとおもいます。

「XXぐらいできないとプログラマーじゃない」という人はいると思うのですが、嘘です。

そこまでしないでちゃんと給料をもらって生活している人はいっぱいいるので騙されないようにしましょう。

適材適所で必要な技術を身につけるのが大事です。

一つを極めようとすると、他のことができません。

いろんなことをある程度極めた方が、応用の効く人材になると自分は思っています。

なので、自分は「枯れた技術」の方を大事にします。

枯れた技術とは一般的になりすぎてしまってあまり重要視されない技術といった意味です。

そこを馬鹿にせずちゃんと活用するのが大事だと思います。

先に述べたことと繋がってきますが、プログラミングでは過去に人々が開発した技術がすでにたーくさんあります。

そして、そのように過去に積み上げられた資産をうまく利用する技術も多く用意されています。

そういったものをうまく活用すること、そして、再度それらのことを生み出すようなことをしないことが重要となります。

勉強段階で、自分で一から同じものを作ってみるというのは良いかもしれません。

しかし、効率化が大事な業務ではわざわざ同じものを再発明して使うことは悪とされています。

すでにある便利なものはうまく活用して怠ける。これがプログラマーとして重要な感覚です。

結局のところ自分がなぜプログラミングをするかと言えば、楽しいからだと思います。

何かをうまく動かそうと工夫をしている時、それはパズルゲームの問題を解いている時と全く同じだと思っています。

解決できると達成感があり、ゲームをやり遂げた時と同じ快感があります。

つまり仕事中なのにゲームをしているのと同じような感覚です。

しかもうまいことそれを達成すると褒められます。

そして創作の喜びがあります。

マインクラフトというゲームをご存知でしょうか。

あのゲームはゲーム内で得た素材を組み合わせて、より過ごしやすい環境を作ったり、素敵な建築物を作るゲームです。やったことのない人は是非やってみてください。

プログラミングで何かを生み出し、解決することはこの楽しみと非常に似ています。

一生ゲームをして暮らしたい人はプログラマーになるというのも一つの選択肢だと思いますよ。

仕事のスキルとして考えた時、プログラミングを習得することはとても良い選択肢だと思います。

プログラマーとして会社に就職するのも良いですし、デザインスキルを身につけ、プログラマーと組んでデザイナーになるのも良いでしょう。

最近の経営者はもともとプログラマーだった人が多いように感じます。

堀江さんだったり、ひろゆきさんだったり、まこなり社長だったり。

みんなプログラマー出身です。

これからはプログラミングの土台を持ちつつそれをもとに経営だったり、なにか別のことをするケースが増えていくのではないかなと思います。

なにか別のことをやるにしても絶対に有用なスキルなので必ず身につけておくべきものだと思います。

ゴールの設定は非常に大事だと思います。

一つ前の項目で挙げた部分が「大目標」となります。

そして、小さく面白いことが達成できる課題をたくさんこなすことで「大目標」がいつの間にか達成できる。

そんな構成が優れたカリキュラムではないかと思います。

中目標はかなりたくさんあると思うのでここに羅列していきます。

デザインもカリキュラムに入れようかと思っているので、デザインについても含めて記載します。

まだまだいっぱいあるとおもうのですが、とりあえずここまで。

面白そう、やってみたい!と思うような中目標が作れたらきっと楽しいと思います。

以上のような思想をもとにブログ更新や、カリキュラム作成に取り組みたいと思います。

是非、当ブログをよろしくお願いします。

しばらくの間ずっと更新していなかったこのブログですが、もう一度更新を始めてみようと思います。

いままでずっとネガティブな気分が続いていたのですが、その気分が少し緩和されたことが大きいような気がします。

仕事関連で大きな変化があり、自分はまだいける!という気分になったのです。

私は、目標を立てるのが苦手です。こういうふうになりたい、という目標を明確に立てるのをすごく苦手としています。

それでもなんとなく描いていた夢はなんとなく叶えてきたように思います。

例えば、都会に来て働きたいだとか、デザイナーになりたいという夢もWEBデザイナーになることで叶えることができました。

ずっと虚無の心で働いていて、パートナーが欲しいなぁと感じていたのですが、そんな私も結婚できました。

自分の人生、思い通り行かないなぁと思ったりもするのですが、やりたい仕事ができていて、家庭も作ることができた。

これはかなり成功したと言っていいと思ってます。人間普通に生きるのが一番難しくて、それでみんな悩んでいるものです。

自分は割と「普通」ができている方だと感じていたりもします。

そんな私が、今まで思ってきていて実現できていないこと。

いくつもあります。

今思いつくのはこれくらい。

このブログは今挙げたものを「実現」するために「行動」するためのブログにしたいと思います。

とりあえず「子供向けプログラミング教育」に役立つような記事をつくってみたいと思います。

WEBデザイナースクールの講師だったこともあるので、その経験から「こんなことをしたらいいんじゃないかなぁ」というものはなんとなくあります。

それをこのブログで形にして、少しづつ発展させて行けたらいいかなぁと考えています。

それでは「思考変換ブログ」のリスタートです!

考えていることを出力方法をあげてみたいと思います

最も身近にして極意だと思います。

脳の負担も少ない★★★★★

再利用性★★☆☆☆

録音した音声が再利用しにくいのが難点です。今後のAIの発展に期待です。

深い内容を表現できる最も一般的な表現方法です。

頭に文字を書くのはとても一般的な方法です。

脳の負担★★★★☆

再利用性★★★☆☆

文字で描く場合は意外と再利用性が低いです。

図を書いたりすることを同時にできるのがメリットです。

深い内容を表現できる最も一般的な表現方法です。

脳の負担★★★☆☆

再利用性★★★★★

再利用性は抜群です。

脳の負担ももしかしたら最も低いかもしれません。

訓練次第で非常に美しい絵を描くことが可能。

脳の負担★★★☆☆

再利用性★★★★★

訓練★☆☆☆☆

訓練していれば、非常に素晴らしい絵を描くことができる。

このブログは「脳みそで考えたことを何がかの方法で表現する技術」をテーマにして記事を書いていくことにしました。

根本的に、頭で考えたことを表現することにとても価値があると思います。

世に名を馳せる偉大な人々は、頭で考えたことを表現することに長けていたのではないかと考えられます。

ただ、頭の中を表現するだけでなく、それをより精細に、深く表現することがとても重要だと思います。

そして、それに伝える力が備わっていた場合に爆発的な力を発揮するのだと思います。

このブログでは、脳で思いついたこと、考えたことを何らかの手法で表現することを「思考変換」と名付けました。(今後変わるかもしれませんが、一旦仮でこの名前でやってみます)

思考を変換することは価値があります。

小さなタッチデバイスを人々が普通に実現する世界を思い浮かべ製品「iphone」として生み出しました。

「モナリザ」も頭に思い浮かべた美しい人物、光景を絵として現実化させた事例だと考えます。

レオナルド・ダヴィンチのメモには現在普通に使われている物の原型となる物のアイデアが多数記載されていたそうです。

絵も、アイデアをメモとイラストで表現するのも思考を現実化する技術のひとつです。

音楽も頭に思い浮かんだ音楽を楽譜におこし、多くの人に伝えます。

小説家は思い浮かべたストーリーを文字として多くの人を感動させます。

語りをするyoutuberは声と言葉、表情で自分の考えを映像にして伝えます。

漫画家は、思い浮かべた光景をマンガの形式です。(文章と絵とコマ割りなど高度な表現技術です!)

あたまに浮かんだことを表現する、というくくりにすると、全ての価値はここにあるのではないかと思えてきます。

前述した偉大な人々は、才能と訓練により

・アイデアの思いつき方

・言葉や、絵や、写真などの何らかの表現で現実にもっていく

・人々にわかりやすく伝える

といったことを実現しています。

これらの偉大なことをするには、才能と訓練がやはり必要なのでしょうか?

もしかしたら、そうではないかもしれません。

多くの人々は人類の利用している最大の武器とも言える「言語」を自在に操ることができます。

思考を表現するもっとも身近な技法は「言語」だと思います。

人々は言語を扱えますが、多くの人たちは、自分の考えを小説に起こすことはできません。

考えたことをより精細に、深く、わかりやすく伝えられることができるのは一部の人々だと思います。

しかし、もし多くの人々が自分の思考を「精細に、深く、わかりやすく伝えられる」体系的な技術が見つかり身につけられたのならどうでしょうか。

もしかしたら、人々は自在にアイデアを生み出し、実現し、人類はもう一つ先にすすめるかもしれない。

そう考えました。

その仮説のもと、これから記事を書いていきたいと考えています。

まだ、この仮説を思いついただけで色々なことはこれから書籍をあたり調べて学んでいきたいと思います。

このブログではそこで得た内容をアウトプットし、また、「思考変換の技術」の実践も行ってみたいと考えています。

人それぞれに合った表現方法があり、その選択も重要だと思います。

まず、多くの人々にとって身近であると思われる「言葉」について調査してみたいと思います。

思考を「精細に、深く、わかりやすく伝えられる」方法を皆さんに伝えることが自分の使命だと思ってこれから活動していきたいと思います。

この件について書いてある書籍などありましたら、教えていただけると幸いです。

リモートワークになり家のものを充実させてきましたが、その中でもおすすめのものを厳選して紹介します。

買った商品はこちらです。

引っ越して、机も買い替えを行いました。

椅子にはこだわりがあって、というか少し高めのものを使ってます。

しかし、机などはぐらつきがなく適度な高さと広さならなんでもいいかなと思ってました。

ワンルームでこの机とオフィスチェアを導入してしまうと部屋が非常に狭くなってしまうと思います。

しかし、それなりに余裕の広さがあるのであればお勧めできる商品です。

組み立ては、こういったものが好きなタイプの人であれば割と簡単な部類だと思います。

本締めを最初からやってしまうと穴に入らない危険があると思うので組み立て時に遊びを作る、仮じめをしっかり意識しておけばそこまで迷うことはないと思います。

買ったのはブラウンカラーのものです。

天板はただのプリントではなく、木目の質感もついています。

ボールペンで文字書くくらいなら問題ないと思います。

合わせて買いたいのがこちら

ノートpcに高さがつくことで、空気が通り易くなり熱が篭りにくくなります。

本体もアルミなので放熱効果があります。

自分が買った椅子も紹介します。

エルゴヒューマン です。

買ったのは安いクラスの「エンジョイ」というタイプです。

腰や背中が痛くて悩んでいると言う人は即刻買ったほうがいいです。

まあ、むき不向きあると思うので、実店舗で試してから合う椅子を購入するのがいいと思います。

安いランクの椅子ですがそれでも5万円します。

最高級と言われるものが20万円とかなので、まあ安いほうです。

なんでそんなに高いの?ってところですが、高いものは設定できる箇所が多く自分にあった場所にカスタマイズできると言うのが共通の特徴だと思います。

また、座面はメッシュがお勧めです。

皮やビニールだと蒸れて不快ですがメッシュだと長時間戦えます。

また、力が分散し易くてどこか一箇所が痛くなってしまう・・・といったことが少ないように感じます。

リモートワークの方は是非試してみてください。

たかが文字、されど文字。

動画制作を行おうと思っているのですがちとコスパ的に微妙なものが多すぎる。

ちょっと拘りたい人のために有料サービスについてまとめました。

用途としては動画に使うものです。

youtube広告はONにしようと思ってるので、映像の商用利用可でさがします。

とても手ごろに手に入ります。選択肢を増やすためにとりあえず買っておいても良いくらいの値段です。

9800円 / 年 40書体 (20書体のプランもある)

用途を絞ることでアニメなどでも使われている高品質なフォントを低価格で利用することができます。

サブスクリプションですね。

安定して収入ある人は買ってもいいかもね。

https://www.flopdesign.com/shopshop.html

使い勝手のよさそうな個性的フォントが揃っています。

価格もお手ごろ。

ひらがなのみ、カタカナのみだったりすると思うのでそこは注意が必要です。

素材屋さんで、期間限定でフォントがかなり安く売ってたりします。

10分間でどれくらいの文書量が書けるのかを試してみる。

どれくらいの文が書けるのか試してみたいと思います。

文章を書くにあたってまずハードルは、あたまのなかにテキストがないことです。

どんなことを書こうとか、今全く考えずに手を動かしています。

文章を書く時はやはり、どんなことを書くか事前に考えておく必要があると思いました。

色々書いていますが、10分はまだ経過しません。

時間を決めて文章を書き続けるという経験は思ってみれば今までなかったかもしれません。

これからの自分がやりたいことを考えてみる。

自分はこれからどんなことがやっていきたいのか。それを考えていこうと思っています。

自分がやりたいこと・・・それはあまりはっきりしていないと言えます。

いままでやってきた、WEB制作という作業は意外と飽き始めているかもしれないと思いました。

飽きているのです。

WEBは現在新しいものから、定着した生活の基礎基盤となっていると思います。

自分がやってきたあたりのことからはもしかしたらもう、新しいものは生まれないのではないか、そんな気すらしています。

では、これからの新しいものはなんなのか?

自分はそれを考えたいのかもしれないと思いました。

既存の技術を組み合わせて、新しい何かを生み出すこと。

これに挑戦したいのではないかと思います。

自分はきっとお金儲けは得意ではないと思います。

自分の好きなことをずっとやってお金を儲けることはきっとできないけれど、

仕事をしてお金を稼がなければならないです。

お金を稼ぐために色々なことをしたいと思います。

とりとめのない文になってしまいました。

何もなく自分の文章を書いていくという作業はあまり向いていないようです。

Wordにはアウトラインプロセッサというきのうがあるので、10分で考えをまとめる。

10分で文章としてアウトプットする。これを試してみたいと思いました。

だいたいこんなところです。

追記 : 文字数 800字 / 10分ということがわかりました。わるくない気がします。時間で文字数はかるというのは悪くないですね。これを1日の中で6回取れればいいわけですか。